Помнить всё

Историк Никита Буранов — о том, каким было боевое прошлое 201-й Латышской стрелковой дивизии в годы ВОВ, и попытках фальсификации истории

В понедельник, 15 марта, состоялась акция, посвященная памяти воинов 201-й Латышской стрелковой дивизии Красной армии. Подоплека ее в том, что мы всё чаще видим чествования нацистских латышских частей и совершенно забываем о том, что латыши сражались и в добровольческих формированиях в составе Красной армии на стороне Советского Союза. 201-я Латышская дивизия стала первой национальной воинской частью Красной армии в годы Великой Отечественной войны. Ее формирование началось 3 августа 1941 года в Гороховецких лагерях неподалеку от города Горького.

Первоначально дивизия называлась Латвийской, но уже в августе в официальных документах она значится Латышской. В отличие от многих линейных стрелковых дивизий Красной армии, Латышская дивизия на 60–100% (в разные периоды) была укомплектована добровольцами. То есть ошибочно думать, что латыши сражались только на одной стороне фронта — фашистской. В Латвии было много сознательных людей, которые понимали, что, в отличие от Советского Союза, который предоставил потом Латвии статус республики, Третий рейх не пошел бы на такие условия.

5 октября 1942 года 201-я дивизия стала 43-й гвардейской с вновь присвоенным названием Латышская. Тут надо понимать, что гвардейский статус просто так не давался, и не каждая советская воинская часть его удостаивалась. А 201-я Латышская дивизия получила его за проявленные мужество и стойкость, героизм личного состава в боях.

Боевой путь уже 43-й гвардейской стрелковой дивизии тоже очень интересен. Многим может показаться, что раз соединение латышское, то и сражаться оно должно было в Прибалтике. Но начала она с боев под Москвой, с Наро-Фоминско-Боровской операции в 1942 году. 13 декабря Латышская дивизия была включена в 33-ю армию под командованием генерал-лейтенанта Михаила Ефремова, готовившуюся к наступлению на реке Нара у города Наро-Фоминска на центральном участке Западного фронта. 33-я армия получила задачу наступать на Боровск, Малоярославец и Верею и в дальнейшем выйти в тыл можайской группировки противника.

А вот до своих исторических земель на севере стрелковая дивизия (уже под названием 43-я гвардейская) добралась только к 1944 году. Последней ее боевой операцией стала Рижская, в результате которой советские войска нанесли поражение силам группы армий «Север» и практически полностью освободили территорию Латвии от немецких войск. После этого дивизия осталась в Риге нести гарнизонную службу. Это было прозорливое решение советского командования, поскольку наладить контакт с местным населением латышские военные смогли бы лучше, чем русские. Там же дивизия встретила Победу в войне.

Вспоминать о роли 201-й Латышской стрелковой дивизии в Великой Отечественной войне сейчас крайне необходимо. Важно показать, что большое число этнических латышей освобождали свои земли от нацистов, сражаясь на стороне Советского Союза. Сейчас мы видим, что в современной Латвийской Республике предпочитают чествовать эсэсовцев, которые охраняли концентрационный лагерь Саласпилс. Отдельные люди пытаются поставить в один ряд советского освободителя и нацистского карателя. Добиться того, чтобы СССР в глазах всего мира встал в один ряд с Третьим рейхом, что автоматически позволит списать со счетов приговор Нюрнбергского трибунала, а вместе с ним и все соглашения, достигнутые со странами-союзницами после Победы. То есть изменить мировой порядок, наследниками которого мы с вами сейчас являемся.

Мы же не можем сказать, что все латвийцы были на стороне врага. 201-я Латышская стрелковая дивизия Красной армии — это свидетельство того, что были люди, которые не терпели доктрину Гитлера, желали своей Родине свободы и уничтожения тирании даже ценой своей жизни.

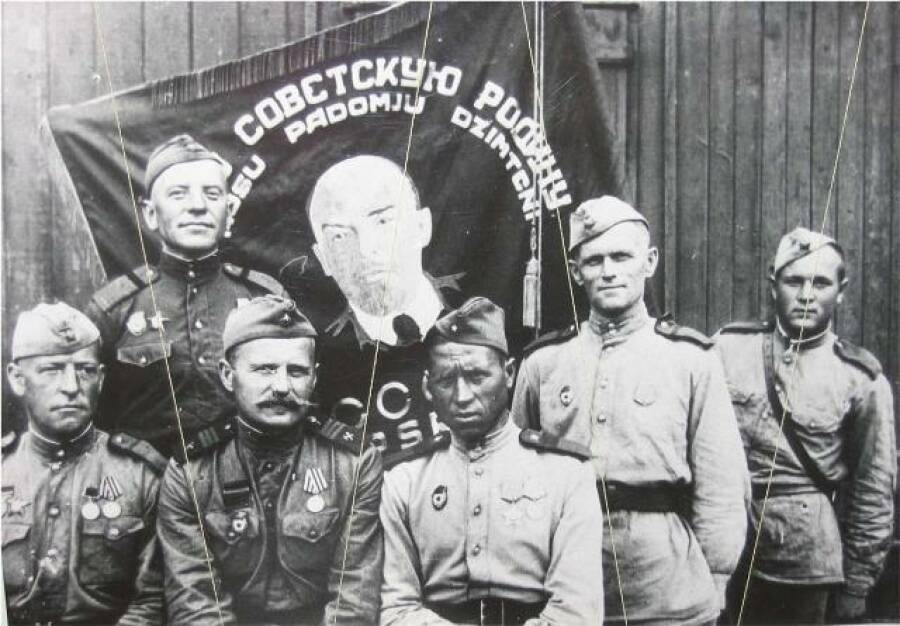

Обложка: бойцы 43-й гв. Латышской СД. Источник: pinterest.ru

Ранее опубликовано:https://iz.ru/1137376/nikita-buranov/pomnit-vse

Новое

Видео

Великое переселение народов и славянская колонизация Восточно-Европейской равнины

В лекции дана общая картина эпохи Великого переселения народов. Подняты причины этого явления, его этапы, характерные черты, итоги и значение. Дана характеристика как европейским народам (германцам, славянам), участвовавшим в Великом переселении, так и азиатским кочевым союзам племен (гуннам, аварам и другим тюркским племенам), которые степным коридором прорывались из восточных степей на европейское пространство и вместе с европейскими "варварами" стали разрушителями античного мира. В лекции названы наиболее значительные вожди "варварского мира" - Одоакр, Теодорих, Аттила. Поднимаются вопросы о зарождении новых варварских королевств на землях бывшей Римской империи и за ее пределами. Особое внимание уделяется отличиям эпохи великого переселения народов в романно-германской истории и истории восточных славян, т.к. это существенный момент, определивший многие особенности последующей русской истории. Наиболее важными отличиями явилось отсутствие античного наследства на территориях, осваиваемых восточными славянами, и более суровый природно-климатический фактор. Все это задержало социально-экономическое развитие восточного славянства в сравнении с германо-романскими народами в эпоху Средневековья. В лекции поднята также проблема происхождения славян, в частности указано на расхождение выводов лингвистов и археологов относительно времени отделения праславян от древнеевропейского сообщества и формирования славянства как самостоятельного народа. Славяне представлены как земледельческий народ, однако степень развития земледелия у разных восточнославянских племен была разной. Более совершенные технологии земледелия (перелог, пашенное земледелие) распространились на юге восточнославянского мира в Поднепровье, и на его базе здесь быстрее шел процесс разложения первобытного строя. В более северных районах господствовало подсечно-огневое земледелие, что обусловило и сохранение там первобытного родового строя. Дана картина колонизации восточнославянскими племенами Восточно-европейской равнины: от лесостепи Среднего Поднепровья до северных озер, от Карпатских гор до Волго-Окского междуречья. Славяне ассимилируют значительную часть угро-финского и летто-литовского населения Восточно-европейской равнины, делают своими данниками периферийные угро-финские племена. В то же время ряд восточнославянских племен (поляне, северяне, вятичи) оказываются в даннической зависимости от Хазарского каганата, большого государства, расположенного на торговых путях в Прикаспийской степи. Славянская колонизация на Верхней Волге сталкивается со встречным движением тюркской колонизации из района Волжской Булгарии. С севера "из-за моря" в районы, колонизуемые восточными славянами, начинают проникать скандинавские воины-купцы варяги, открывающие Великий Волжский торговый путь и путь "Из варяг в греки", которые связывают европейские народы и государства с богатым и развитым Востоком. Варяги становятся деятельными участниками восточнославянской истории, в которой сам торговый путь "Из варяг в греки" начинает играть огромную роль, стимулируя образование центров консолидации восточнославянских племен.

600 лет русского гламура. Рублевка. Часть 1

Страница К.П. Ковалева-Случевского на портале ИСТОРИЯ.РФ

Памятные даты военной истории России

Смотри видео Брусиловский прорыв.