Ладожский канал Петра Великого

4 апреля 1719 года царь Пётр I лично начал строительство Ладожского канала.

В истории России Пётр I занимает особое место. Именно ему потомки обязаны изменениями во всех сферах жизни. До сих пор чаще упоминаются его новшества в военной и государственной деятельности, но практически в стороне остались его реформы в организации транспорта и логистики.

Трудный путь из варяг в греки

Долгие столетия наши предки пользовались путём «из варяг в греки», или «варяжским путём», – это водный путь из Балтийского моря через Восточную Европу в Византию. Путь был сложным, водных дорог не хватало, и приходилось волоком перетаскивать корабли из одной реки на другую. Усилия были колоссальными и не всегда себя оправдывали.

Пётр I шагнул дальше, он смог организовать единую транспортную систему, которая связала большую часть России – от Урала по реке Каме до Волги и далее по Волге и её притокам до северной столицы Санкт-Петербурга. До железных дорог было ещё 150 долгих лет, а главными транспортными дорогами были реки и искусственные каналы. Телеги, сани, кареты – всё лишь дополняло их. К примеру, на Волге малая речная баржа с экипажем в несколько человек брала 3 тысячи пудов груза, а на суше для перевозки этого груза требовалось более 100 подвод и столько же людей. Обычная грузовая лодка на Волхове брала 500 пудов, заменяя 20 подвод.

Царь умел считать, поэтому предпринял большие усилия, чтобы соединить русские реки системой каналов. Первой ласточкой уже в 1709 году стала Вышневолоцкая водная система, которая каналами и шлюзами связала реку Тверцу, приток Волги, с рекой Цной, по которой шёл непрерывный водный путь через Ильмень и Волхов к Ладожскому озеру, к Неве до Балтийского моря. Такой транспортный путь позволил удобно торговать с Европой уральским металлом, транзитными товарами из Средней Азии и товарами самой России.

Коварное Ладожское озеро

Новая водная система разгрузила транспортный путь, но было место, которое всегда было проблемным. Это Ладожское озеро. Многие и сегодня на себе испытывают крутой нрав этого озера. Современные пароходы по два-три дня стоят, ждут, когда оно успокоится, а для судов XVIIвека это было иногда непроходимой преградой. В одном из указов 1718 года Пётр писал:«Какой великий убыток на вся годы чинится на Ладожском озере от худых судов. Одним сим летом с тысячу судов пропало…».

Борьба за безопасность

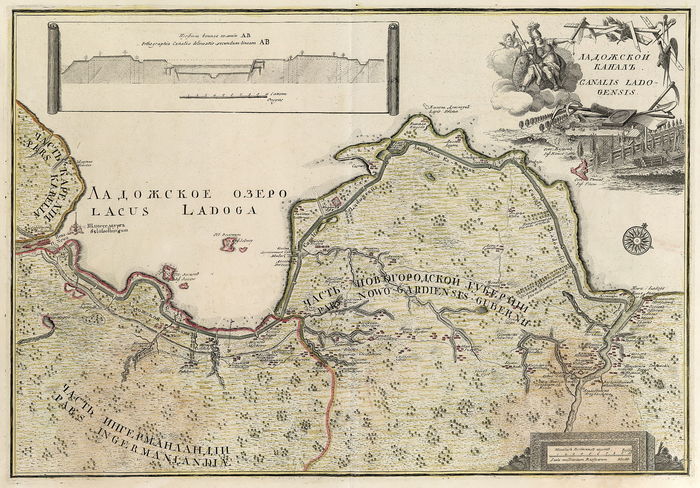

Было принято решение создать канал, который бы обезопасил путь вдоль южного берега Ладожского озера. Предполагалось, что длина канала составит, если считать современной нам мерой длины, 111 километров. В Европе таких грандиозных гидротехнических сооружений ещё не было. По плану канал начинался близ города Новая Ладога на реке Волхов и заканчивался в Шлиссельбурге, там, где Нева начинается из Ладожского озера.

Пётр I сам сделал первые наброски канала и сам приложил руку к его строительству. Говорят, он сам наполнил землёй первые три тачки и отвёз их к месту строительства будущей плотины. Предполагалось, что к работам будут привлекаться крепостные крестьяне, солдаты и вольнонаёмные. Строительство началось 4 апреля 1719 года и продолжалось 10 лет. Режим работы был непрерывным. Царь лично инспектировал ход работ, а в октябре 1724 года он проехал на ботике до деревни Дубно и обратно. Это была его последняя поездка на канал. Современники называли канал Петровским, а в наше время его именуют Староладожским.

На момент той поездки 1724 года на канале трудилось 7 тысяч вольнонаёмных рабочих и 18 тысяч солдат регулярной армии. По объёмам эта стройка уступала только строительству Петербурга и Кронштадта. Стройка завершилась в конце 1730 года, и на следующий год началась безопасная навигация мимо Ладоги. На долгие годы канал стал важнейшей транспортной магистралью, пока не наступила эпоха паровозов.

Источник фото: https://commons.wikimedia.org