Космос малых достижений. К годовщине приземления прилунявшегося аппарата

25 февраля 1972 года космический аппарат «Луна-20» доставил образцы лунного грунта на Землю.

Когда в сентябре 2016 года читаешь о плане колонизировать Марс и построить там город-миллионник, а спустя полгода узнаёшь, что планы немного откладываются, – к самому слову «план» поневоле возникают вопросы. А был ли это план? Или, может, просто красивая презентация?

Да, неприятно. Ведь космос – это огромное чёрное нечто, окружающее нашу маленькую планетку со всех сторон. И такое легкомысленное э-ге-гей-отношение к нему немного коробит.

Сегодня, когда мы справляем 45-летие возврата автоматической станции с 55 граммами Луны, стоит поговорить о том, что космос больших шагов кончился полсотни лет назад. Теперь – эра космоса маленьких шажков и шажочков.

О разнице между программой и гонкой

108 минут Юрия Гагарина на орбите стали вызовом, и вызов был принят. Даже несмотря на то, что своего космонавта – Алана Шепарда – Штаты запустили с разницей всего лишь в 23 дня (5 мая 1961 года). Только вот ведь как: все помнят, когда полетел первый, и почти никто – когда полетел второй. Одного на руках весь мир носил, а второй «тоже космонавт»: а ещё полёт Шепарда был суборбитальным, так летали ещё при товарище Сталине в 1951 году советские собаки Дезик и Цыган. Поэтому и после полёта Шепарда, и даже после полёта Джона Гленна 20 февраля 1962-го (первый пилотируемый орбитальный полёт) оставался, скажем так, незакрытый гештальт. Тем более, что СССР вскоре на это ответил групповым полётом и первым выходом человека в космос.

Официально задача высадиться на Луну была поставлена Джоном Кеннеди 12 сентября 1961 года, спустя ровно пять месяцев после полёта Гагарина. Кстати, предлагал и нам – совместными усилиями. Но сначала Карибский кризис, а потом президента США и вовсе убили, так что не заладилось сотрудничество. Впрочем, американцы неплохо справились с лунной программой и сами.

Наша лунная программа изначально имела несколько изъянов: более поздний старт, впятеро меньшее финансирование, конкуренция проектов Королёва и Челомея; и, наконец, огромным уроном амбициозным планам стала смерть академика Королёва в январе 1966 года. В 1970-х от идеи пилотируемого полёта к Луне (то есть повторения американской программы «Аполлон») и вовсе отказались.

И правильно сделали.

Если мысленно обозреть нашу космическую программу от начала космической эры и до последнего времени, можно заметить, что это именно программа. Некий стройный набор действий на годы вперёд, когда отцов постепенно сменяют сыновья, затем внуки. Спутник, орбитальный полёт, открытый космос, аппараты к Луне, Марсу, Венере, космическая станция. И только судорожная попытка догнать американцев в 1960-х из этого стройного ряда выбивается.

Нет, «Аполлон» – это, конечно же, здорово. Большой шаг. Только вот есть слабоуловимая разница между понятиями «космическая программа» и «космическая гонка».

Гонка – это прийти первым. Престиж важен, конечно же. Но ещё важнее, когда космическая программа, как конструктор, собирается из кирпичиков. Из маленьких получаются большие, затем ещё больше.

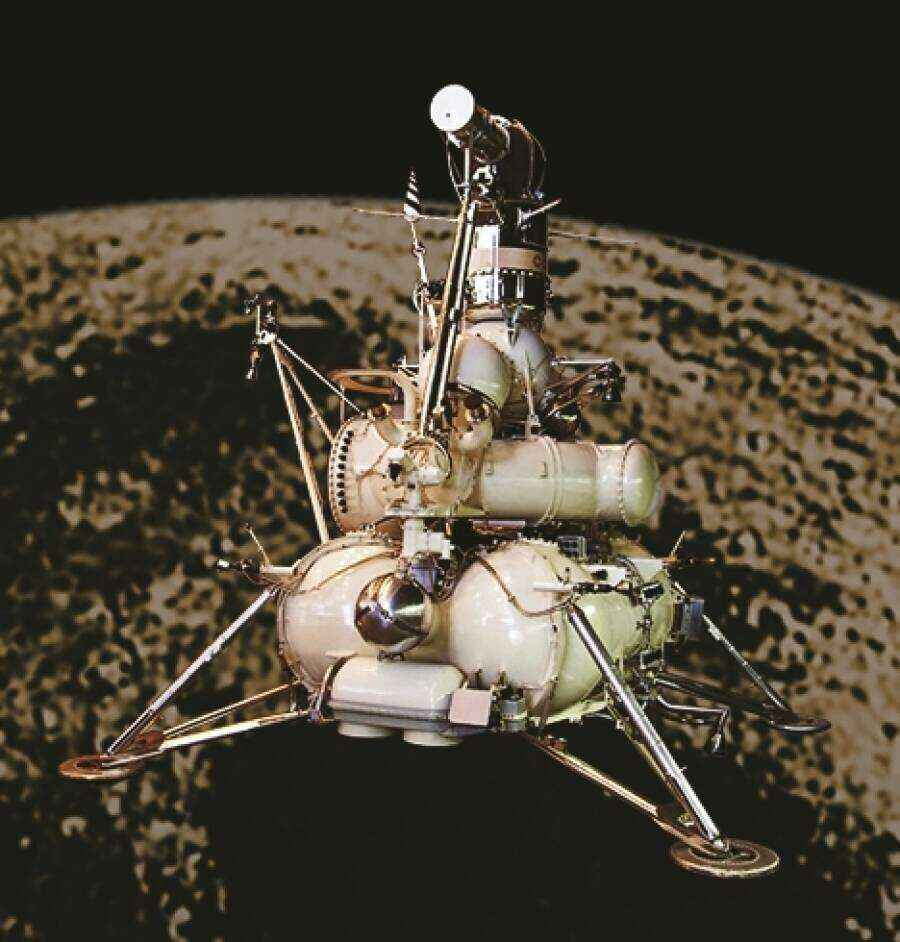

Проект «Луна»

Та же Луна. В СССР ею начали заниматься на самом деле ещё до полёта Гагарина, а значит и до первых американских астронавтов. С 1958 года пытались посадить на Луну космический аппарат, только с шестого раза удалось. А первый аппарат, что вернулся и даже привёз с собой образцы грунта, был 16-м по номеру и 24-м по счёту. Случилось это в 1970 году, т.е. на год позже первого полёта американцев. Да и количество реголита (лунный грунт) несравнимо: около сотни килограммов только за первый полёт (США) и сотня граммов у аппарата «Луна-16». «Луна-20» 25 февраля 1972 года привёз и того меньше, всего же образцы грунта доставили три аппарата проекта. Но за этими многочисленными «станция утеряна из-за аварии ракеты-носителя», «мягкую посадку осуществить не удалось», или, наоборот, успешными миссиями с выполнением задач и доставкой того же грунта почти не видна важная дискуссия.

Близок локоток, да не укусишь

Каким быть космосу – вернее, методам его освоения? Человек или робот – кто в этой паре будет главным звеном? Создать космический корабль и высадиться с его помощью на ближайшее космическое тело? Здорово. Но что дальше, есть ли у этого направления будущее в ближайшей перспективе?

А вот и не скажешь сразу. Куда, кроме Луны, можно полететь при текущем уровне развития технологий (а учитывая условия и расстояния хотя бы до ближайшей после Солнца звезды, этот уровень с 1960-х почти не сдвинулся с места)? На Марс можно. Только вот пока никто не спешит особо. В 1992 году тогдашний президент США Джордж Буш-старший попросил учёных рассчитать смету, получил ответ: 400 млрд долл. Решили обождать

Мы научились делать ракеты, летаем на них в ближайший космос. Однако всё равно это пока напоминает первые подобия пушек, создаваемые китайскими мастерами сотни лет назад. Громко, эффектно, неимоверно дорого. И уникально. В самом нехорошем смысле этого слова: проблемно повторить.

В этом смысле освоение космоса с помощью автоматических межпланетных станций (АМС) казалось (да и было) куда более перспективным выбором. Поэтому тезис «СССР проиграл лунную гонку» изначально лишён смысла. Ну вот что более круто: пилотируемая или беспилотная авиация? И то, и другое в равной степени. Однако сравнительно недавно уровень технологий вывел БПЛА в точку массовости, привычности, доступности. А главное – принципиальной реализуемости. Сегодня же, наверняка, любая из космических держав может повторить программу «Аполлон» (как повторяют, скажем, легендарные компьютеры, упаковывая громадный машинный зал в маленькую плату размером с ноготь – технологии позволяют). Потому что – а зачем?

Существует известный термин – «космический лифт», т.е. решение задачи надёжной и дешёвой доставки грузов на околоземную орбиту. Если проводить аналогию, то путь человечества в космос после кавалерийских наскоков 1960-1970 годов превратился в «космическую лестницу». Медленный, упорный подъём, уже давно не гонка. Вот, тот же «лифт» наладить – один шажок. Создать базу, которая сменит МКС – ещё один. Вернее даже не сменит, а будет качественно отличаться от неё так же, как МКС от станции «Мир». Затем – освоение Луны. Автоматическими станциями и роботами, которые построят первую базу. А там, глядишь, и технологии позволят создавать космические корабли, которые будут отличаться от нынешних так же, как Ford Model T от более ранних моделей автомобилей. Внешне похожи, а на деле – две эпохи.

Идеям этим примерно столько же лет, сколько АМС «Луна-20», даже больше. Конструктор Георгий Бабакин (КБ им. Лавочкина, занимавшегося проектом АМС «Луна») отстаивал именно такой путь в космос, в противовес пилотируемой космонавтике. Он успел дожить до приземления первого аппарата с образцами лунного грунта, второго уже не застал, однако логика проекта «Луна» оказалась настолько верной, что даже распад СССР не помешал его продолжению, и российская «Луна» – органическое продолжение советской.

***

Космос – не гонка и не проект на десяток лет. Сегодня лунная программа РФ составлена до 2040 года. Пилотируемые полёты в ней тоже есть. Но не просто прокатиться, а для обслуживания техники лунной базы, которая к тому времени будет.

Две лунных программы 60-х годов прошлого века – они о том, что удержать вес не менее важно, чем его взять. И что эпоха сенсаций в космосе давно прошла.