Как спасали город-памятник

22 июня 1941 года началась беспримерная работа по спасению шедевров ленинградских музеев. Без отдыха трудились сотрудники Эрмитажа, Русского, Этнографического музеев и других учреждений культуры. Бесценные экспонаты готовились к эвакуации, прятались в безопасные места. Но это были шедевры, которые можно было погрузить на машины, в железнодорожные составы. А как поступить с монументальными произведениями искусства, из которых по преимуществу и состоял город?

Купола под маскировкой

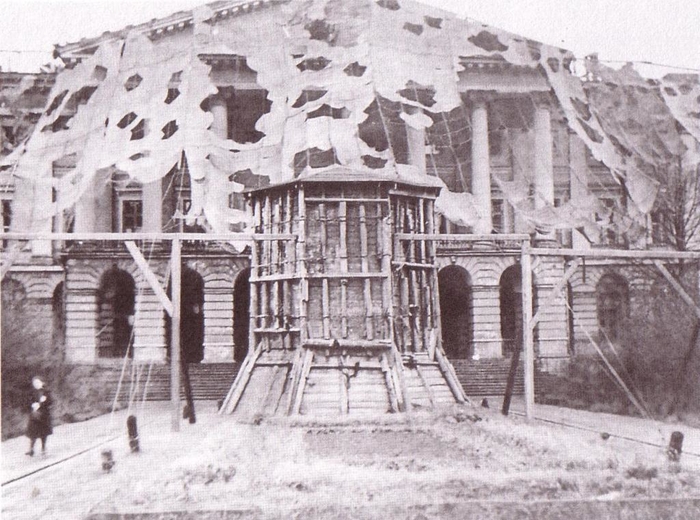

Уже на следующий день после начала войны в Ленгорисполкоме приступили к разработке плана по защите и сохранению зданий, монументальной и декоративной скульптуры. 1 июля план был готов. Все объекты разделили на три группы. Самыми сложными объектами были купола и шпили соборов, именно они могли стать ориентирами для немецких артиллеристов и лётчиков вражеской авиации. Бригады альпинистов с риском для жизни в короткие сроки закрасили золотые купола известных соборов. Шпили Адмиралтейства, Михайловского замка и Никольского собора «украсили» маскировочными чехлами.

Маскировка главного купола Никольского собора. Источник: https://www.pinterest.se/

Купол Исаакиевского собора покрасили маскировочной краской одним из первых в городе, но несмотря на это собор получил значительные повреждения от бомбардировок и артобстрелов. Остались выбоины на наружной мраморной облицовке, осколки в нескольких местах пробили кровлю, пострадали колонны северного портика. В 1943 году были выбита часть стёкол уникального витража.

Маскировочными чехлами были скрыты правительственные здания, в том числе и Смольный. Вместо привычных ориентиров в прицелах немецких пилотов и артиллеристов обозначались сады и скверы.

Маскировка здания Смольного института. Источник: https://www.pinterest.se/

Отдельную группу объектов составляли крупные монументы. Их было решено закрыть мешками с песком и деревянными щитами. Так, за несколько дней исчезли с глаз горожан Медный всадник, памятник Николаю I, монумент Ленину у Финляндского вокзала, памятник Крылову и порфировая ваза в Летнем саду.

А вот кони Клодта с Аничкова моста пережили блокадные дни в специальном бомбоубежище. Их аккуратно сняли с постаментов, на специальных катках передвинули в сад Аничкова дворца, где они простояли в ямах, прикрытые навесом. Монумент Петру I у Михайловского замка был поставлен в траншею и накрыт толем.

Снятие коней Клодта с Аничкова моста в 1941 году. Источник: http://www.ipetersburg.ru

Раненый ангел

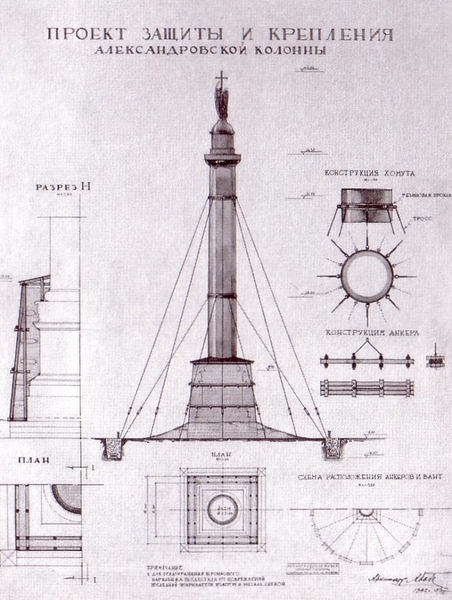

К началу блокады практически все маскировочные и защитные работы были завершены. До конца не успели закрыть Александровскую колонну и в результате установленный на вершине ангел получил «осколочное ранение», а уже после снятия блокады осколок был извлечён из изображения шлема Александра Невского.

Не были замаскированы памятники Пушкину, Кутузову, Барклаю де Толли и статуя Суворова на Марсовом поле. Ленинградцы считали, что пока статуя Пушкина не повреждена, ничто не угрожает их улице. Памятники полководцам, оставшись на своих местах, поднимали боевой дух жителей блокадного города.

Проект защиты и крепления Александровской колонны. Источник: https://www.pinterest.se/

С изгнанием захватчиков памятники вернулись на свои исторические места. С соборов, шпилей и крупных скульптур были сняты защитные покровы. Для ленинградцев это стало символом того, что ужасы блокады остались позади.

В эти знаменательные дни Российское военно-историческое общество публикует на своём портале «История РФ» и другие материалы, связанные с 75-летием снятия блокады города-героя Ленинграда. Мы приглашаем вас познакомиться с ними.

Обложка: https://regnum.ru/