Как появился Мороз – повелитель холода?

«Зима!.. Крестьянин, торжествуя, на дровнях обновляет путь…» Торжествует он, скорее всего, оттого, что сезон удачно закончен, запасы сделаны и до весны можно расслабиться. Правда, холода особенно этому не способствовали. Именно в это время года на сцену вступает зимних дел мастер. Наши языческие предки возвели его в ранг божества – повелителя холода. Каких только имен не придумывали длинными зимними вечерами славяне этому персонажу! Морозко, Карачун, Трескун, Зимник, Студенец… Они знали, что у божества суровый нрав, и приходит повелитель холода не один, рядом с ним всегда его свита: птицы-вьюжницы, медведи-шатуны, волки-метели да души замерзших до смерти.

Постепенно наши предки к суровым деяниям хозяина зимы стали приноравливаться и даже находить в них положительные моменты. Загадочный и грозный дед со временем превратился в излюбленного героя русских народных сказок.

Свою лепту в эту историю внесли и писатели. В их произведения органически вплелись древние сказания, предания и поговорки. И вот суровый Трескун и Карачун превращается в благородного Мороза Ивановича. Такое уважительное имя придумал главному герою своей сказки Владимир Федорович Одоевский.

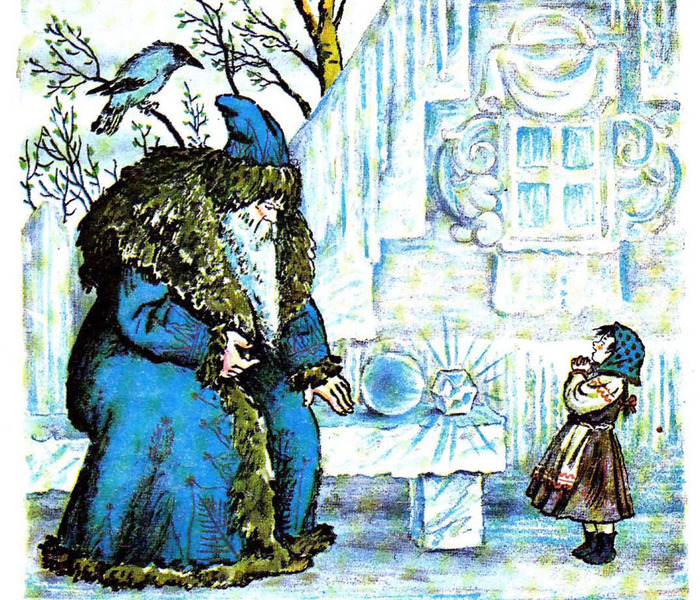

В 1841 году из печати вышли его детские «Сказки дедушки Иринея». Одоевский творчески подошел к литературной обработке фольклорного и обрядового Мороза. В сказке «Мороз Иванович» появляется знакомый образ доброго дедушки, который живет в ледяном доме, спит на перине из пушистого снега; он не наказывает, а лишь стремится проучить, например дав Ленивице вместо серебра сосульку. Сказка Одоевского – это сказка педагогическая, в ней обрядовый Мороз и сказочный Морозко предстает добрым и справедливым наставником.

Впрочем, Мороз Иванович Одоевского не полностью вписывается в контекст сегодняшних реалий. Современные дети ведь о чем мечтают? Пришел Новый год – подавайте мне подарки под елкой. А у писателя все иначе: попали в ледяную страну Рукодельница и Ленивица, смогли поработать – смогли и подарки получить. Не просто к празднику, а по заслугам. Автор говорит: «Нам даром, без труда ничего не дается, недаром исстари пословица ведется». Миновало почти два столетия со дня появления сказки «Мороз Иванович», а истина все так же актуальна.