Балаклавская битва

25 (по н. ст.) октября 1854 года состоялось одно из самых известных сражений Крымской войны – Балаклавская битва

Крымская война 1853-1856 годов в нашей истории занимает особенное место. Да, она закончилась для России не самым благоприятным образом, но… Сражения той войны дали столько образцов героизма и мужества русских людей, показали такое высокое отношение их к своей Родине, что всех этих фактов с лихвой хватило бы для другой страны и для других народов на многие годы.

Интервенты в Крыму

В 1854 году интервенты вторглись на земли Крыма. У Турции, начавшей воевать с Россией в ту войну, в одиночку ничего не получилось, и на помощь султану пришли объединённые войска Англии, Франции, а также Королевства Сардиния.

15 июня 1854 года первые пароходы англо-французских союзных сил подошли к Севастополю. 26 июля состоялся первый бой между ними и береговыми укреплениями города. 14 сентября в Евпатории началась высадка экспедиционного корпуса. За несколько дней на берегу оказалось около 61 тысячи солдат противника. Вскоре состоялось и первое крупное сражение войны. Русские войска, преграждавшие путь к Севастополю, встретились с интервентами в районе реки Альма. Небольшая русская армия вынуждена была отступить. 17 октября начались бомбардировки Севастополя.

Та самая «Тонкая красная линия»

Источник: pinterest.ru

Начавшаяся оборона Севастополя продолжалась долгих 11 месяцев. Военные светила Европы не ожидали, что практически не подготовленный к обороне город продержится почти год. Союзники заняли позиции южнее Севастополя и продолжали обстрелы города силами своего флота. Правда, эти обстрелы на защитников города особого впечатления не произвели. Солдаты и матросы строили бастионы, рыли траншеи, готовились не пропустить врага. Героической обороной города руководили выдающиеся русские флотоводцы Владимир Алексеевич Корнилов и Павел Степанович Нахимов. Именно под их руководством город превратился в неприступную крепость. К сожалению, большой помощи от главных русских сил под командованием князя Александра Сергеевича Меншикова осаждённые не ощущали. Войска были отведены к Бахчисараю и вглубь Крыма, а сам командующий на большие успехи не рассчитывал.

Конфуз заезжих англичан

Союзники основной базой для своих войск выбрали Балаклаву. Они распределили свои обязанности. Французы расположились непосредственно под Севастополем, а англичане прикрывали главный осадный лагерь и Балаклаву с её гаванью от нападений Меншикова. Балаклаву отделяет от Севастополя всего 15 километров, и, если бы русские войска добились успеха, это привело бы к деблокированию осаждённого города и нарушению снабжения союзников.

Та самая «Атака лёгкой бригады»

Источник: pinterest.ru

Всё случилось 25 октября. Сражение происходило в долинах к северу от Балаклавы. Русский отряд состоял из 16 тысяч человек, куда входили Киевский, Ингерманландский, Уральский, Донской казачий и другие пехотные полки, а также ряд других частей и подразделений. Возглавлял операцию генерал от инфантерии Павел Петрович Липранди (1796 – 1864), который был заместителем главнокомандующего князя Меншикова.

Против русских войск сражались в основном британские войска, но в бою приняли участие также французские и турецкие подразделения. Общее руководство британским экспедиционным корпусом осуществлял генерал-лейтенант лорд Реглан (1788 – 1855), который участвовал ещё в 1815-м в битве при Ватерлоо и там потерял руку. Правда, в последующие годы он в войнах не участвовал и опыта боевых действий не имел. Во главе французских войск стоял молодой дивизионный генерал, будущий маршал Франции Франсуа Канробер (1809 – 1895). Общее количество союзников, встретивших русских под Балаклавой, было около 20 тысяч человек.

В самом начале боя русские войска пошли в атаку, выбили турецкие войска из редута, расположенного на южном фланге, другие редуты турки покинули без боя. Погибло около 170 турок, а русским войскам достались девять орудий. Чтобы остановить бегущих турок, англичанам пришлось выставить настоящие «заградительные» отряды. Только силой оружия смогли их остановить.

И ещё один вариант атаки

Источник: pinterest.ru

Дальше Липранди двинул в атаку гусарскую бригаду генерал-лейтенанта Ивана Ивановича Рыжова, которая столкнулась с английской лёгкой кавалерией лорда Кардигана. После ожесточённого боя англичане отступили. Позже место этого сражения британцы назовут Долиной смерти, а словосочетание «атака лёгкой конницы» станет именем нарицательным, применяемым для обозначения не самой лучшей затеи.

Русские войска не смогли развить успех, англичане же получили практически невосполнимые потери. Погибло 129 английских кавалеристов, а около 300 – ранены и попали в плен. А учитывая, что эта английская кавалерийская часть состояла из отпрысков знатнейших фамилий Британии, понятно, каков был впоследствии резонанс.

У британцев с лучшей стороны показал себя шотландский пехотный полк, который смог остановить атаку 1-го Уральского казачьего полка подполковника Хорошхина. В дальнейшем стойкость шотландцев получила название «тонкой красной линии». Со временем эта ситуация была идеализирована западными журналистами и длительное время использовалось как символ стойкости.

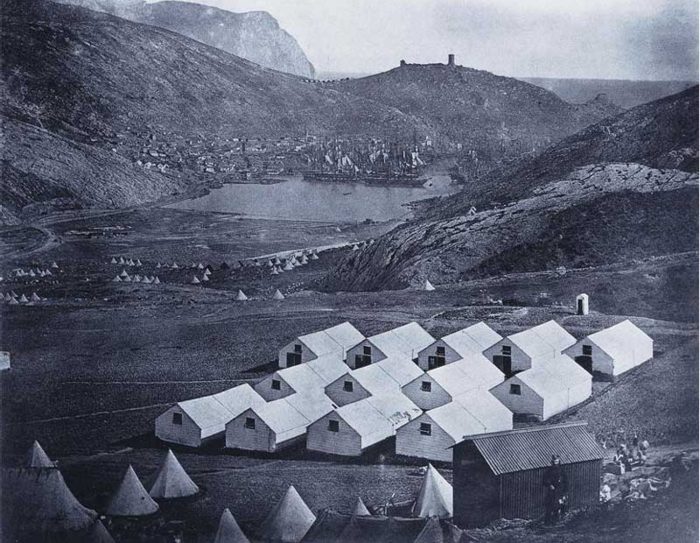

Военный лагерь английских войск около Балаклавы

Источник: upload.wikimedia.org

К концу боя под Балаклавой противники остались на начальных позициях. Русские войска не смогли уничтожить лагерь английских войск и нарушить снабжение осаждавших Севастополь войск, но по итогам этого благоприятного для нашей армии сражения (740 убитых у противника и 131 – у русских) планы союзников были нарушены, англичане и французы отныне уже не рассчитывали на скорое падение города.

Обложка: pinterest.ru

Смотрите также:

Даша Севастопольская: милосердие и отвага легенды Крымской войны

Как начиналась Крымская война?

Крымская война на Дальнем Востоке

Новое

Видео

Памятные даты военной истории России

День победы над Японией и окончания Второй мировой войны. Памятные даты военной истории России

Памятные даты военной истории России

Восстание в лагере Собибор. Памятные даты военной истории России

Зоя и Вера

Зоя и Вера. Фильм Российского военно-исторического общества