Референдум о сохранении СССР (6 республик бойкотируют)

НОВЫЙ СОЮЗНЫЙ ДОГОВР

Представление М.С. Горбачева о наилучшем для страны национально-государственном устройстве были вполне определенны: расширение прав республик, экономическая и другая самостоятельность, и, даже статус «суверенных», но сохранение СССР как целостного федеративного государства, ибо «сейчас ни одна республика не может жить без другой»: «Смысл формулы: сильные республики - сильный центр». Конкретное воплощение эта идея должна была найти в новом союзном договоре всех республик. Его подготовка заняла весь 1990 год. При этом были использованы: семь проектов, подготовленных семью республиками (в основном среднеазиатскими); два проекта Академии наук, три отмеченные премией жюри Межрегиональной депутатской группы, и один - от группы политических партий. Договор пять раз обсуждался в Верховном Совете и Совете Федерации СССР.

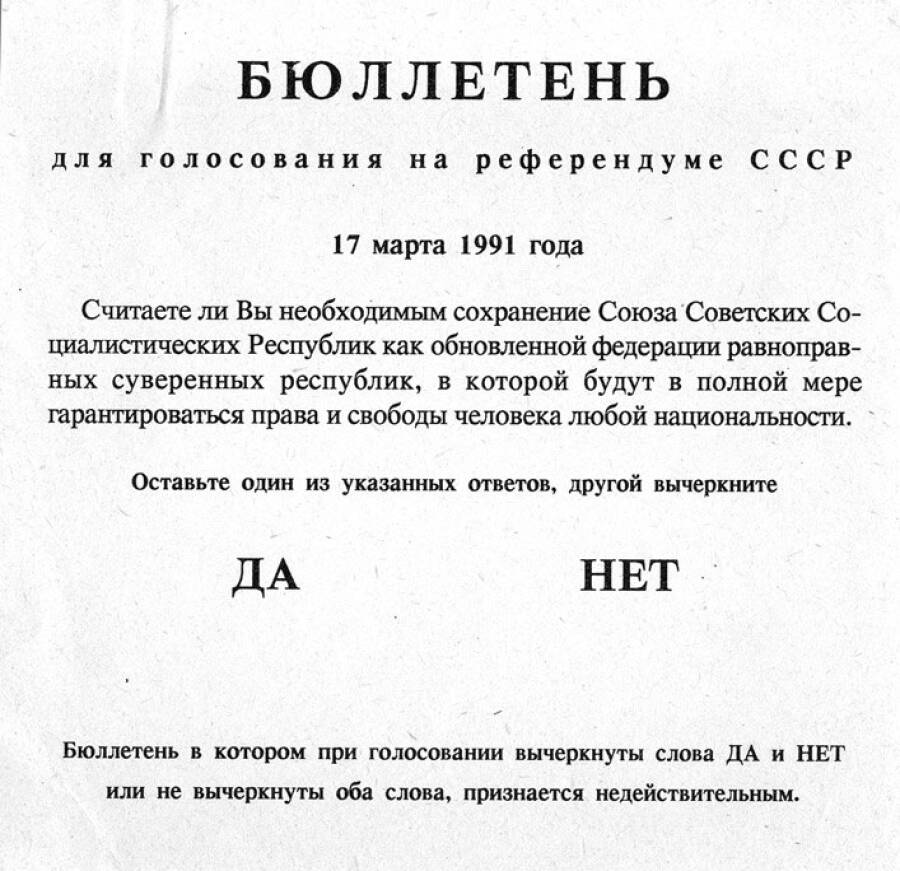

В начале 1991 года Президент СССР решил опереться на мнение народа. На 17 марта был назначен референдум по вопросу: «Считаете ли Вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик как обновленной федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности?» В Грузинской, Литовской, Молдавской, Латвийской, Армянской и Эстонской ССР, где центральные комиссии референдума созданы не были, ряд местных Советов народных депутатов, трудовые коллективы и общественные объединения самостоятельно образовывали округа и комиссии.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕФЕРЕНДУМА СООБЩАЕТ

На всенародное голосование (референдум) был вынесен вопрос:

«Считате ли Вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических республик как обновленной федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности».

…Центральная комиссия референдума СССР установила:

По Союзу ССР в целом:

В списки граждан, имеющих право участвовать в референдуме СССР, было включено 185 647 355 чел.; приняли участие в голосовании 148 574 606 чел., или 80,0 %.

Из них ответили:

«Да» - 113 512 812 человек, или 76,4 %;

«Нет» - 32 303 977 человек, или 21,7 %;

Признаны недействительными - 2 757 817 бюллетеней, или 1,9 %.

Результаты референдума по некоторым республикам:

Республики: «ДА» (в %)/«НЕТ» (в %)

РСФСР 71,3/26,4

Украинская ССР 70,2/28,0

Белорусская ССР 82,7/16,1

Узбекская ССР 93,7/5,2

Чечено-Ингушская ССР75,9/22,6

Якутская ССР 76,7/21,6

Из сообщения Центральной комиссии референдума СССР об итогах референдума СССР, состоявшегося 17 марта 1991 г.

СЛЕДУЯ РЕШЕНИЮ РЕФЕРЕНДУМА…

23 апреля 1991 года М.С. Горбачев встретился с лидерами девяти республик - его участниц. В результате было принято «Заявление десяти (9+1). Начался последний этап создания Союзного договора, вошедший в историю как «Ново-огаревский процесс». Весь июль 1991 в резиденции М.С. Горбачева под Москвой руководители союзных и автономных республик обсуждали проект: выбиралась степень силы Центра и независимости окраин. 23 июля в проекте была поставлена точка. Уставшие политики разъехались отдыхать, чтобы 20 августа вновь собраться в Москве и торжественно подписать договор. В особой программе церемонии уже было подсчитано количество подарков, букетов и папок для текста…

Б.Н. Ельцин в интервью программе «Парламентский вестник» 4 мая 1991 г.: «Я убежден, что произошло большое событие. За девять с половиной часов встречи от первоначального документа осталось процентов 20. Все было переделано по предложению республик. Сегодня республика в Союзе - это суверенное государство, которое проводит самостоятельную политику. Так впервые. Никогда Президент страны на эту формулировку не шел. Впервые было признано, что Латвия, Литва, Эстония, Молдова, Грузия и Армения должны сами решать вопрос о присоединении к союзному договору без какого-то давления. В то же время подписавшие получают режим наибольшего благоприятствования отношений друг с другом, прежде всего экономических, а вот соглашения с не вошедшими в Союз будут строиться на основе мировых цен. После подписания договора через полгода – принятие новой конституции и всенародные выборы Президента страны. Президента там критиковали, и довольно резко, и прямо сказали, что, в общем, для вас это последний шанс. Сейчас уйти от выполнения каких-то ваших взаимных договоренностей просто невозможно».

А.И. Лукьянов - председатель Верховного Совета СССР: «Однако М. Горбачев продолжал политику компромиссов и уступок. На закрытой встрече с Б. Ельциным и Н. Назарбаевым 30 июля 1991 года он сдал последние позиции Союза, согласившись на одноканальную систему налогообложения и на подписание Союзного (точнее конфедеративного) договора фактически без участия представителей Верховного Совета СССР, как это было предусмотрено в решении Союзного парламента от 12 июля 1991 года, что означало в целом полное игнорирование парламента страны и воли народов СССР. Вся эта ситуация, содержащая реальную угрозу распада Советского Союза вопреки решению всенародного референдума, и стала главной причиной создания ГКЧП (Государственного комитета по чрезвычайному положению), который был образован группой руководителей страны во главе с вице-президентом Г. Янаевым и премьер-министром В. Павловым».

Обложка: Государственный флаг СССР Источник: https://ru.wikipedia.org

Новое

Видео

Памятные даты военной истории России

Битва при Молодях. Памятные даты военной истории России

Памятные даты военной истории России

Танковое сражение под Прохоровкой. Памятные даты военной истории России

Памятные даты военной истории России

Битва при Халхин-Голе. Памятные даты военной истории России